近日,山东聊城冠县一农户购买化肥后,樱桃树苗和西瓜苗全部死亡,遭遇毁灭性打击。冠县市场监管部门检验确认该批次化肥不合格,并对销售点处以罚款。然而,生产厂家山东植丰农化集团有限公司否认其产品与作物死亡有关,称可能与气候、土壤或使用方式等其他因素有关。目前,农户维权陷入困境,尽管法律支持向销售者或生产者索赔,但厂家异地拒责导致责任链条断裂,凸显农资维权难题及跨区域监管挑战。事件反映出农资安全各环节风险,亟需生产、销售、监管各方合力,筑牢防线,保障农民权益。

近日,山东省聊城市冠县一位农民孙先生向本刊讲述了他的遭遇,他购买的化肥,非但没能滋养作物,反而导致其种植的樱桃树苗和西瓜苗全部死亡,这使他遭遇了毁灭性打击。更令人困惑的是,尽管当地市场监管部门已证实化肥不合格,但远在济宁市梁山县的生产厂家却矢口否认其产品与农户的损失有关。这场围绕问题化肥的“罗生门”,凸显了农资维权之路的艰辛。

事发冠县:施肥之后,作物绝收

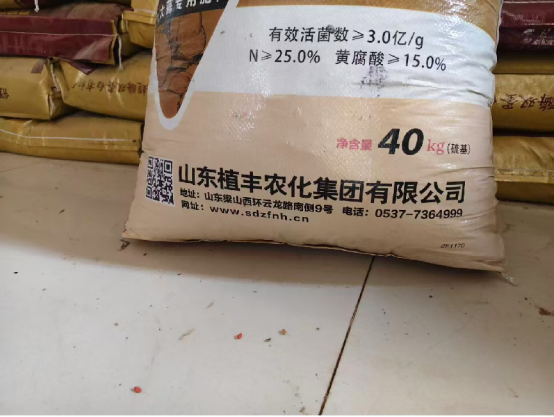

据了解,孙先生从当地一家代销点购买了由“山东植丰农化集团有限公司”生产的化肥。该厂家位于济宁市梁山县。在按常规方法施用后不久,孙先生惊恐地发现,地里的樱桃树苗和西瓜苗出现了大面积萎蔫、枯死现象,最终导致绝收。这对于一个以土地为生的农民家庭而言,无疑是沉重的经济打击。

官方调查:化肥确为不合格产品

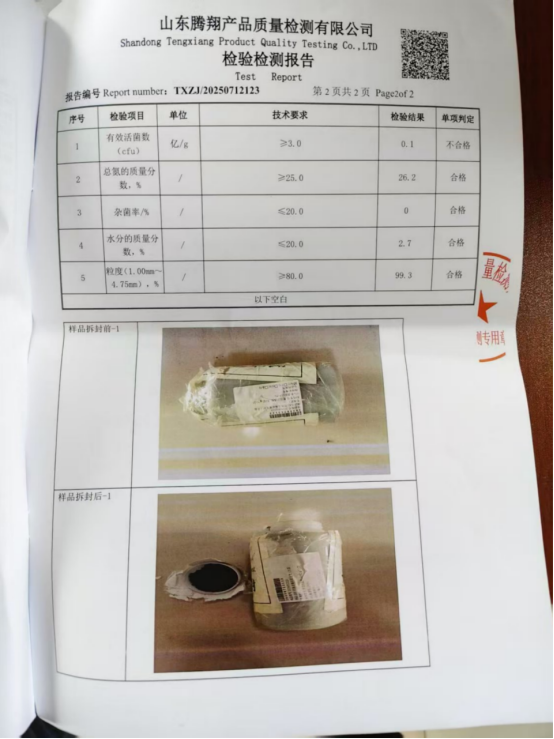

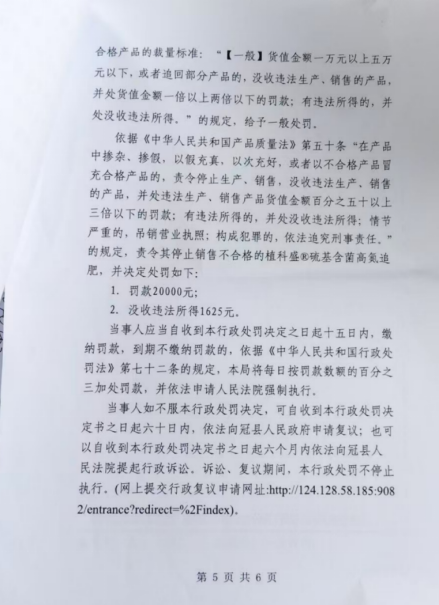

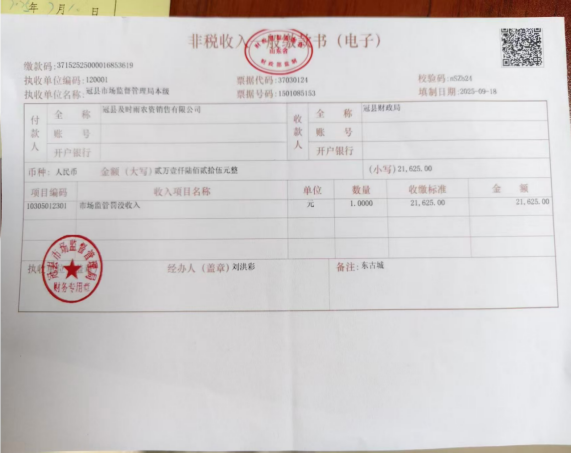

事发后,农户向冠县市场监督管理局进行了投诉。该局迅速介入调查,并对涉事批次的化肥进行了质量检验。调查结果显示,农户购买的该批次化肥的确存在不合格项目。鉴于代销点销售不合格产品的行为,冠县市场监督管理局依据相关法律法规,对其作出了罚款2万元的行政处罚。

这一处罚决定,从官方层面确认了该化肥存在质量缺陷的事实。

厂家回应:否认因果,拒绝担责

为追溯问题源头,本刊工作人员前往化肥的生产企业所在地——济宁市梁山县,并向梁山县市场监督管理局了解情况。然而,来自生产厂家“山东植丰农化集团”的回应却与冠县官方的调查结论形成了鲜明对比。

该企业相关负责人声称,经过他们自己的分析与调查,冠县农户的树苗死亡并非由其生产的化肥导致。厂方认为,作物死亡可能与其他因素有关,例如气候、土壤条件或农户的使用方法不当等。截至发稿前,该企业并未就为何其产品被判定为“不合格”给出直接、正面的解释。

维权困境:责任链条断裂,农户何去何从?

目前,事件陷入僵局。一边是冠县市场监管部门的《行政处罚决定书》作为铁证,另一边是生产厂家的坚决否认。这使得受损农户的维权之路布满了荆棘。

法律专家指出,根据《中华人民共和国民法典》第一千二百零三条规定:“因产品存在缺陷造成他人损害的,被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿,也可以向产品的销售者请求赔偿。”

在此案中,冠县市场监管局的处罚决定,为农户向销售方(代销点)索赔提供了有力支持。代销点在承担赔偿责任后,有权向最终的责任方——生产者进行追偿。

然而,生产厂家身处异地且拒不认责,使得整个追责链条在源头处发生了断裂。这不仅增加了农户维权的成本和难度,也暴露出在跨区域农资监管中可能存在的盲区与挑战。

春耕秋收,农资质量关乎农民一年的生计和国家的粮食安全。此事件绝非个案,它像一面镜子,照出了农资市场从生产、销售到售后维权各个环节的潜在风险。

如何筑牢农资安全的防线,确保“不合格”产品无法流向田间地头?如何在纠纷发生时,建立起高效、畅通的跨区域监管与维权机制,为面朝黄土背朝天的农民撑起一把坚实的保护伞?这需要生产企业恪守诚信底线,需要销售渠道严把质量关,更需要监管部门形成合力,用“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”来守护希望的田野。

对此本刊将持续关注!